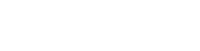

閔子,,名損,,字子騫,,春秋末期魯國(guó)人,,為“孔門十哲”之首,。他曾留下“母在,,一子寒,;母去,,三子單”這句孝道名言,。孔子贊其“孝哉閔子騫,!人不間與其父母昆弟之言,。”

先賢已逝,,但祠堂仍在,,“鞭打蘆花”的孝道精神千古留存。

2024年4月,,一個(gè)風(fēng)和日麗的清晨,,埇橋區(qū)曹村鎮(zhèn)閔賢小學(xué)迎來(lái)一年一度的“孝心少年及孝德家庭”頒獎(jiǎng)大會(huì)。

這項(xiàng)活動(dòng)在閔賢小學(xué)已經(jīng)開(kāi)展十屆,,學(xué)生與家長(zhǎng)同臺(tái)領(lǐng)獎(jiǎng),,孝道文化教育由學(xué)校延伸至家庭?!靶ⅰ鄙钪灿谶@片土地,,源于這里積淀了豐富的歷史遺存和深厚的文化底蘊(yùn),閔子所秉承的孝道,、孝儉,、孝廉、孝義精神,,深刻影響著每一個(gè)人,。

十佳孝心少年獲頒獎(jiǎng)狀。

閔賢小學(xué)校園內(nèi),老師在給低年級(jí)學(xué)生及幼兒園小朋友講解文化墻上的“新二十四孝”,。

坐落于“中國(guó)孝賢之鄉(xiāng)”閔子故里的閔賢小學(xué),,一直將孝文化的傳承作為創(chuàng)建特色校園的主目標(biāo)。畫有新舊“二十四孝”故事的文化墻,,建有《蘆衣順母》雕塑,、“兄友弟恭”雙柳的孝心園……讓學(xué)生在校園每個(gè)角落都能受到孝文化的熏陶。每天上課前同學(xué)們必須誦讀《弟子規(guī)》《三字經(jīng)》《孝經(jīng)》等經(jīng)典文章,,讓他們將尊師重道,、孝敬長(zhǎng)輩的傳統(tǒng)美德謹(jǐn)記于心。

十佳孝德家庭獲授獎(jiǎng)牌,。

相鄰的閔賢村,、閔祠村位于曹村鎮(zhèn)鎮(zhèn)政府南5公里處,因閔子命名,,也因閔子而聞名,。東漢始為閔子里,晉為閔子鋪,,唐宋為閔賢集,。明代再置宿州,州屬7個(gè)鄉(xiāng),,其中以“孝賢”地籍命名的就有4個(gè),,即閔子鄉(xiāng)、孝義鄉(xiāng),、閔孝鄉(xiāng),、仁義鄉(xiāng)。閔子鄉(xiāng)的名稱從明清一直延續(xù)至民國(guó)十一年(1922年),。埇橋區(qū)曹村鎮(zhèn)15個(gè)行政村中的閔賢村,、閔祠村,兩村的閔姓人口達(dá)5000多人,。

閔子祠,。

“孝”,在這里貫穿古今,,血脈傳承。

閔子(公元前536年-公元前487年),,名損,,字子騫,春秋末期魯國(guó)人,,為“孔門十哲”之首,。他曾留下“母在,一子寒;母去,,三子單”這句孝道名言,,孔子贊其“孝哉閔子騫!人不間與其父母昆弟之言,?!?/p>

先賢已逝,但祠堂仍在,,“鞭打蘆花”的孝道精神千古留存,。

在閔賢小學(xué)為孝心少年和孝德家庭頒獎(jiǎng)的同時(shí),閔祠村村民閔凡保已經(jīng)來(lái)到祠堂打掃衛(wèi)生,、檢查各項(xiàng)設(shè)施,。

69歲的閔凡保是村子里一位普通農(nóng)民,是祠堂的管理員,,也是閔子的74代孫,。他能夠成為閔子祠管理員,還有一段故事,。

1994年,,閔子祠正值修繕,從小聽(tīng)著“鞭打蘆花”故事長(zhǎng)大的閔凡保在與工作人員閑談中,,知道了一些宗族世代流傳的故事,。負(fù)責(zé)閔子祠文物工作的人員認(rèn)為他忠實(shí)可靠,且對(duì)閔子祠充滿尊崇敬意,,便推薦他做祠堂的文物協(xié)管員,。

于是,閔凡保放棄外出打工掙錢的機(jī)會(huì),,兢兢業(yè)業(yè)守著祠堂,,這一干就是30年。為祠堂打掃衛(wèi)生,、清除雜草,、擦拭塑像匾額成了閔凡保的日常,有客人來(lái)訪,,對(duì)閔子故事和文化研究愈發(fā)深入的他就擔(dān)負(fù)起解說(shuō)員的責(zé)任,,將一個(gè)個(gè)歷史典故與傳說(shuō)向游客娓娓道來(lái)。

“公元1129年,,家鄉(xiāng)遭遇戰(zhàn)禍,,閔姓同族紛紛前往各地逃難。我祖先這一支定居九華山一帶,,經(jīng)過(guò)繁衍生息,,成為當(dāng)?shù)赝?。但后人一直沒(méi)有忘本,明洪武四年至景泰元年,,閔彥成攜兒子閔思政等族人陸續(xù)回到宿州,。離鄉(xiāng)背井300多年后,閔子后人回到家鄉(xiāng)重新扎根,?!闭f(shuō)起自己這一脈的由來(lái),閔凡保如數(shù)家珍,。

對(duì)于祠堂內(nèi)的景物,,閔凡保再熟悉不過(guò)。從祠堂大門進(jìn)院后,,院內(nèi)有一棵古柏,,樹(shù)高16米,胸徑1.5米,?!斑@棵樹(shù)2500多歲了,相傳為閔子親手栽植,,被稱為‘閔柏’,。”再往內(nèi)走至三進(jìn)院,,還有一棵2500多年樹(shù)齡的銀杏樹(shù),,也為閔子手植,名為“閔公孫”,。撫摸光禿的樹(shù)干,,閔凡保惋惜地說(shuō):“這棵銀杏在宋元之戰(zhàn)時(shí)被金兵所焚,大部分已經(jīng)枯死,,只剩余小部分存活,。”

祠堂正殿,,上懸康熙賜“德行之科”匾額,,殿中間是一坐北朝南的閔子像?!按遄佑袀€(gè)延續(xù)下來(lái)的習(xí)俗,,每逢新人辦喜事,在家拜完天地之后,,便會(huì)來(lái)祠堂向祖先報(bào)喜,。”閔凡保說(shuō),,除夕和春節(jié),,村民也會(huì)披上綬帶,帶上水餃,、香火,、煙花,前往閔祠行祭祀之禮,。

閔祠之后是閔墓,。

閔子之墓,儼如山丘,,高6米,,直徑40米,近旁有兩座中型墓,,是他弟弟閔革和閔蒙的墳冢,,墓高2米,直徑24米,,總占地面積為6400平方米,。整個(gè)墓地松柏藏密,被稱之“閔墓松風(fēng)”,,為古宿州八景之一,。

近年來(lái),各地借助名人效應(yīng)開(kāi)發(fā)旅游資源成為熱點(diǎn),,爭(zhēng)奪歷史名人的故里和墓冢地的案例屢見(jiàn)不鮮,,閔子故里也一樣,全國(guó)范圍內(nèi)關(guān)于閔子墓地和故里有三墓九祠的說(shuō)法,。

對(duì)此,,孝文化的積極倡導(dǎo)者、宿州市孝文化研究會(huì)會(huì)長(zhǎng)武新坦不辭辛勞,,多年奔波研究,,擔(dān)負(fù)起為閔子祠和閔墓正名的重?fù)?dān)。

“‘三墓’位于山東濟(jì)南,、河南范縣,、安徽宿州曹村,但其他地方一般是有墓無(wú)祠,,或者有祠無(wú)墓,,只有閔祠村是唯一有墓有祠的,尤其是祠內(nèi)兩棵2500多歲的古樹(shù),,更是說(shuō)明這里的歷史久遠(yuǎn),。”武新坦告訴記者,,明萬(wàn)歷年間張?jiān)茲h編撰,、清順冶年間任柔節(jié)刻本印刷的《閔子世譜》考證了閔子生平,,《閔子世譜》一書把閔子的出生地和墓冢地定格在宿州市埇橋區(qū)曹村鎮(zhèn)閔祠村。任柔節(jié)在書序中說(shuō):夫閔子自魯人,,不必辨,。其為宿人,以宿之名始于唐,,在春秋為宋別邑,,魯宋相鄰。其墓,,據(jù)《闕里志》,,以今在宿境者為真。曲阜孔子文化學(xué)院教授,、曲阜師范大學(xué)兼職教授梅慶吉等專家學(xué)者在實(shí)地對(duì)閔祠閔墓進(jìn)行考察后,,均對(duì)宿州市埇橋區(qū)作為閔子的故里和墓葬地進(jìn)行了肯定和認(rèn)可。

2500余年來(lái),,閔子祠經(jīng)歷了一次次的破敗,、翻新、重建,,依然屹立在時(shí)光里,,凝聚著世世代代許多人的情感,無(wú)聲勉勵(lì)子孫慎終追遠(yuǎn)不忘本,。閔子后人經(jīng)歷了宋元戰(zhàn)爭(zhēng)和元末農(nóng)民起義,,在長(zhǎng)達(dá)三個(gè)多世紀(jì)的歷程中,始終不放棄回歸祖籍復(fù)業(yè)的念想,,北歸成功再造宗族,。時(shí)至今日,閔子祠依舊是閔氏宗族文化的支點(diǎn),,起到尊敬先人,、崇揚(yáng)賢德,教化后人,、凝聚人心的作用,。

“學(xué)校教育我們,孝敬父母,、尊敬長(zhǎng)輩是品德形成的前提,。我們是孝圣故里的孩子,更應(yīng)懂得‘誰(shuí)言寸草心,,報(bào)得三春暉’的含義,,將孝善美德傳承下去?!遍h賢小學(xué)的孩子們這樣說(shuō),。斗轉(zhuǎn)星移歲月沉淀,,“孝”越千年,久盛不衰,。

孝文化在這片土地的傳承生生不息,,已成為閔子故里乃至宿州特別的地域標(biāo)識(shí)。

文/記者 徐蕾 圖/記者 董木子 蔣幫煜

①拂曉報(bào)社各媒體稿件和圖片,,獨(dú)家授權(quán)拂曉新聞網(wǎng)發(fā)布,未經(jīng)本網(wǎng)允許,,不得轉(zhuǎn)載使用,。獲授權(quán)轉(zhuǎn)載時(shí)務(wù)必注明來(lái)源及作者。

②本網(wǎng)轉(zhuǎn)載其他媒體稿件目的在于傳遞更多信息,,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),。如因轉(zhuǎn)載的作品內(nèi)容涉及您的版權(quán)或其它問(wèn)題,請(qǐng)盡快與本網(wǎng)聯(lián)系,,本網(wǎng)將依照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)作相應(yīng)處理,。

本網(wǎng)互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)電話:0557—3909502

舉報(bào)郵箱:[email protected]

版權(quán)所有:拂曉新聞網(wǎng) All Rights Reserved

本站點(diǎn)信息未經(jīng)允許不得復(fù)制或鏡像

地址:宿州市紡織路拂曉報(bào)社 郵編:234000