看,2000年前的樂舞百戲

在蕭縣博物館收藏的漢畫像石上,,經(jīng)常可以看到吹簫彈琴,、撞鐘擊鼓、長袖飄曳,、飛劍跳丸,、斗獸戲禽的畫面,帶領(lǐng)我們穿越至漢代,,身臨其境地看到漢代人休閑娛樂的場景,。這些將音樂、舞蹈和各種雜技等藝術(shù)混合為一體的表演形式,,被統(tǒng)稱為樂舞百戲,。

我有嘉賓,鼓瑟吹笙—— 蕭縣漢畫像石上的樂器圖像

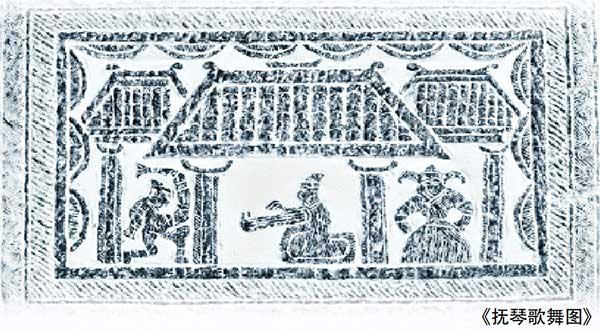

蕭縣圣村出土的一塊漢畫像石《樂舞百戲圖》,,完整記錄了漢代一次樂舞百戲表演的場面,。畫面好像一幅特寫,干凈利索定格了演職人員:石上共刻八人,,左一吹排簫,;左二吹篪(笛);左三吹竽,;畫面中間刻建鼓舞,,鼓上有華蓋,,兩側(cè)有羽葆,,建鼓下有羊形鼓跗;兩側(cè)各一人,,執(zhí)桴(鼓槌),,跨步擊鼓;建鼓舞右側(cè)為一人著短衣跳丸,;再右一人倒立,,居右端者左向跽坐,手持一圓形物為塤,。蕭縣破閣村和東黃莊漢墓出土的畫像石《撫琴歌舞圖》,,則刻畫了撫琴鼓瑟的歌舞圖式。

建鼓,,蕭縣漢畫像石中常見的打擊樂器,。它形體較大,,有肩圓和長圓兩種形制,下有底座,,上豎一柱,,鼓在柱中間,柱上有羽葆,。鼓員站立于建鼓兩側(cè),,雙手各執(zhí)一鼓桴,且鼓且舞,,建鼓在樂隊(duì)中占主導(dǎo)地位,,起著控制節(jié)奏、指揮全局的作用,。在蕭縣破閣村出土的一塊漢畫像石《建鼓舞圖》,,突出刻畫了一面建鼓形象,畫分兩格,,上格中央一建鼓,,鼓上有華蓋及帶狀羽葆;兩側(cè)各一人,,皆著短衣,,曲膝持桴擊鼓;下格左側(cè)一人,,著及膝袍(裙),,右向而行,其右為一馬軺車,,前有御者后有尊者,,鼓聲敲響,似為逝者送行,。

鼗鼓,,在《樂舞百戲圖》漢畫像石上,最右側(cè)一樂師,,面前一圓形樂器,,一說鼗鼓,一說陶塤,,形如今天的貨郎鼓,。形體較小,有柄,、兩耳,,執(zhí)其柄而搖之,耳則擊于鼓上,發(fā)出聲響,?!秲x禮·大射禮》注:“鼗如鼓而小,有柄,,賓至搖之,,以奏樂也?!彼淖饔檬窃跇菲鹬皳u鼗作令,,使諸樂人做好準(zhǔn)備,引導(dǎo)諸樂器奏起樂章,。

漢代的彈弦樂器有琴,、瑟。蕭縣破閣村出土的一塊漢畫像石《撫琴歌舞圖》,,畫面分上,、中、下三格,,上格左側(cè)一人,,頂梳圓髻,袖手正面而坐,,右側(cè)一人,,似戴冠,面左跪拜,;中間,,墓室主人端坐廳堂,正在欣賞舞蹈表演,;下格為二人樂舞,,居左者長袖飄飄,身姿婀娜,,居右者撫琴鼓瑟,。

在蕭縣漢畫像石《漢代小型樂隊(duì)》中出現(xiàn)了塤、篪,、竽,、排簫等吹管樂器,。漢代的陶塤屬八音之一的土音,,直到今天,在蕭縣西部與河南芒碭山景區(qū)接壤處的張莊寨鎮(zhèn)一條脊村,,民間藝人用黏土制作一種叫做“泥響”的樂器,,就是古代陶塤的遺存。

漢畫像石上的樂器,既是一個(gè)獨(dú)立的藝術(shù)天地,,又和舞蹈,、雜技共同組成一個(gè)精美絕倫的藝術(shù)世界。樂器構(gòu)造形象精巧,,線條生動(dòng)流暢,,以其明快的韻律充分展示了漢代藝術(shù)特有的魅力。

建鼓咚咚,,長袖裊裊—— 蕭縣漢畫像石上的舞蹈圖像

蕭縣漢畫像石中許多樂舞百戲畫面,,展現(xiàn)了漢代舞蹈的繁盛情況,有建鼓舞,、長袖舞,、巾舞等舞蹈形式。

建鼓舞,,在漢畫像石《建鼓舞圖》《建鼓出行圖》中都有體現(xiàn),,是一種以建鼓為主要樂器的舞蹈,常與其他舞蹈,、音樂并存,,組成綜合性的百戲場面。圣村出土的漢畫像石上,,擊鼓者跨步擊鼓,,邊擊邊舞,氣氛熱烈,。

長袖舞,,是一種以舞蹈者衣袖特別長為特征的女子獨(dú)舞,蕭縣丁里鎮(zhèn)孫小林子村出土的漢畫像石上,,左端三人為女性,,右端三人為男性主人和賓客,皆著長袍,,正面而坐,,觀看長袖舞和百戲表演。舞蹈的女子寬衣長袖,,腰如束素,,翩翩起舞,婀娜多姿,。蕭縣破閣村出土的《撫琴歌舞圖》呈現(xiàn)了漢代歌舞的熱鬧場景,。

漢代的長袖舞,流風(fēng)余韻,,回響不絕,,在今天藏族舞蹈和傳統(tǒng)戲曲中還能經(jīng)常見到,。蕭縣梆子劇、碭山四平調(diào),、泗縣拉魂腔,,旦角們都長袖善舞,用翻飛的水袖表達(dá)不同的感情,。

跳丸飛劍,,疾若流星—— 蕭縣漢畫像石上的雜技圖像

雜技在漢代屬于百戲的范疇,張衡《西京賦》載有倒立,、沖狹,、爬竿、走索,、戲車等,。蕭縣漢畫中的雜技有弄丸、倒立,、飛劍,、斗雞、斗牛,、斗羊等畫面,。

弄丸,也叫跳丸,,拋丸,,擲丸,是漢畫像石中常見的雜技表演之一,。伎人雙手操多枚彈丸輪番拋起交接,,丸如連珠跳星,令人目不暇接,。蕭縣丁里鎮(zhèn)孫小林子村出土的漢畫像石《跳丸圖》上的跳丸表演,,共有6丸,表演者不僅雙手拋擲,,還有一個(gè)丸即將掉落地上,,表演者用腳踢起,手腳并用,,畫面栩栩如生,。蕭縣陳溝出土的漢畫像石刻有表演者技藝更為高超,同時(shí)拋擲9個(gè)彈丸,,雙手拋接9個(gè)彈丸,,動(dòng)作優(yōu)雅精準(zhǔn),9丸拋出一條美麗的弧線,。

飛劍與跳丸大同小異,,只是拋接的丸換成了劍,。蕭縣丁里鎮(zhèn)孫小林子村出土的漢畫像石就有飛劍表演,,表演者叉腿而立,,雙手在輪番拋擲四劍,展示了飛劍的技巧,。

倒立,,蕭縣丁里鎮(zhèn)孫小林子村出土的漢畫像石《彈丸和拿大頂》,一表演者雙手撐在一面盤鼓上,,兩腳向上,,正在做倒立表演。倒立,,今之稱呼“拿大頂”,,漢時(shí)稱之“倒植”,是藝人雙足朝天,、倒立行走,,用雙足和單手、嘴等做各種動(dòng)作的形體技巧雜技表演項(xiàng)目,。

蕭縣博物館藏漢畫像石《斗牛圖》充滿動(dòng)感,。前面斗牛者,手持鐵錘,,伺機(jī)敲擊牛頭,;后面一人,想是助手,,手攥尖刀,,準(zhǔn)備給牛放血,顯然斗牛者失手,,沒有擊中要害,,僅僅把牛角的角殼敲掉,而被擊打的牛受疼狂跳,,騰躍竄逃,。整個(gè)畫面線條流暢,動(dòng)感強(qiáng)烈,,可與西班牙斗牛相媲美,!斗羊,漢畫像石《漢代斗羊圖》中畫有兩只雄壯的公羊相撞的瞬間,,仿佛傳來巨大的轟鳴,。今天的蕭縣、碭山及蘇魯豫皖交界處,,仍然傳承著斗羊和斗雞,、斗牛的民俗,。

呼盧喝雉,爭強(qiáng)賭勝——蕭縣漢畫像石上的六博棋藝

六博早在春秋戰(zhàn)國以前就已出現(xiàn),,《楚辭招魂》有云:“菎蔽象棋,,有六簙些。分曹并進(jìn),,遒相迫些,。成梟而牟,呼五白些,?!逼渲械摹傲~”便是六博棋。到了秦漢時(shí)期,,六博棋更加流行,。

六博圖是漢畫像石中常見的題材之一。漢畫像石中的六博圖,,伴有建筑人物,、神仙靈異、樂舞百戲,、車馬出行等畫面,,畫面構(gòu)圖豐滿完整,人物刻畫細(xì)膩傳神,,大氣磅薄又注重細(xì)節(jié),,通過漢畫像石刻畫的六博畫面,展現(xiàn)了當(dāng)時(shí)漢代人們最流行的休閑娛樂風(fēng)貌,。

蕭縣陳溝漢墓出土的漢畫像石《賓主對弈》,,畫面刻六博對弈,二人皆戴進(jìn)賢冠,,有須,,著長袍。二人中間有一案幾,,案上可見算籌及一件六博盤,。

在蕭縣圣村出土的漢畫像石《東王公 六博 西王母 羽人》,畫面分五欄,,左端一欄左上部為東王公,,其右一羽人,面左跪呈一方形物似為仙藥,。中欄為六博圖像,,共六人,皆戴進(jìn)賢冠,,跽坐,,左三與左四二人六博,,其中間上部可見一樽,兩側(cè)置盤及耳杯,,下為六博盤,,再下為一案,案上可見算疇,,畫面表現(xiàn)主賓對弈,,余者觀戰(zhàn),,賓主正襟危坐,,聚精會(huì)神。右端欄內(nèi)為西王母,,其左一人為侍者,,梳圓髻垂梢,右向跪呈一物,,似為仙藥,。漢代人相信,死后靈魂會(huì)被接引到西方極樂世界,,從而繼續(xù)享受世間的繁華富貴,,在仙界也是一番歌舞升平、六博對弈的美好生活,。

蕭縣漢畫中,,樂舞百戲的畫像有的是單獨(dú)刻繪,如長袖舞,、建鼓舞等,,但大多是將各種表演刻于一石,既反映了各種項(xiàng)目表演時(shí)互相配合,、互相關(guān)聯(lián)的真實(shí)情景,,又表現(xiàn)出了演出場面宏大,氣氛熱烈,,展示了漢代豐富多彩的文化生活,,再現(xiàn)了漢代的盛世氣象。

文/楊坤 記者 徐蕾

· 版權(quán)聲明 ·

①拂曉報(bào)社各媒體稿件和圖片,,獨(dú)家授權(quán)拂曉新聞網(wǎng)發(fā)布,未經(jīng)本網(wǎng)允許,,不得轉(zhuǎn)載使用,。獲授權(quán)轉(zhuǎn)載時(shí)務(wù)必注明來源及作者。

②本網(wǎng)轉(zhuǎn)載其他媒體稿件目的在于傳遞更多信息,,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé),。如因轉(zhuǎn)載的作品內(nèi)容涉及您的版權(quán)或其它問題,,請盡快與本網(wǎng)聯(lián)系,本網(wǎng)將依照國家相關(guān)法律法規(guī)作相應(yīng)處理,。

推薦閱讀

-

1

-

2

-

3

-

4增強(qiáng)“含智量” 提升“含金量” 11-27

-

5

-

6從沉寂到火爆 11-25